Gartenstadt

Das unkontrollierte Wachstum der großen Industriestädte um das Jahr 1900 führte zur sogenannten Gartenstadtbewegung. Den Auswüchsen des Kapitalismus wie Schmutz, Lärm, extrem beengten Wohnverhältnissen und der Recht- und Besitzlosigkeit großer Teile der Bevölkerung sollte durch städteplanerische Konzepte entgegengetreten werden.

Folgende ideale Eigenschaften einer Gartenstadt wurden damals herausgearbeitet:

- genossenschaftliche Strukturen von Eigentum und Finanzierung

- Neugründung von Gartenstädten außerhalb der chaotischen Ballungszentren

- räumliche Trennung von Wohnung und Arbeit

- trotzdem aber wohnungsnahe Infrastruktur wie Arbeit, Einkaufsmöglichkeiten und kulturelle Angebote

- Wohnstraßen mit möglichst wenig Fahrverkehr

- Mehrfamilienhäuser mit nur wenigen Stockwerken oder Reihen- und Doppelhäuser möglichst mit Gärten

- Wohnungen mit ausreichender Wohnfläche und durchdachten Grundrissen

- Ausstattung der Wohnungen mit Heizung, fließendem Wasser und WC

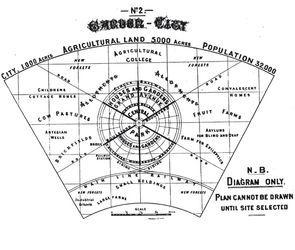

Dieses Idealbild wurde in hohen Maße durch das Buch „Garden Cities of to-morrow“ von Ebenezer Howard beeinflusst.

Sowohl die Baugenossenschaft Gartenstadt als auch der Kleinwohnungsbauverein Ansbach orientierten sich bei der Errichtung der ersten Bauprojekte an diesen Ideen.